奈良時代中頃は、「天平文化」とよばれる国際色豊かな文化が華ひらいた時代です。同時に、天災や疫病、政争等で社会が不安定な時代でもありました。

紫香楽宮(しがらきのみや)は、今から約1280年前の天平14年(742)に恭仁宮(くにきゅう:京都府木津川市に所在)の離宮として造営が始まり、人々の平和を願う大仏を造立するための「甲賀寺(こうかでら)」が造営されました。

さらに天平17年(745)には、離宮から実質的に首都とされましたが、急激な社会変化は、放火の頻発を招くと共に大地震の発生が契機となって、天皇は紫香楽宮を離れ、その所在もいつしか人々の記憶から消え去りました。

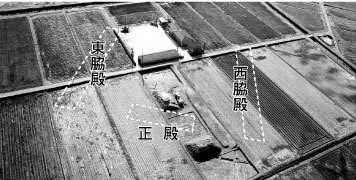

昭和59年(1984)からの40回以上の発掘調査によって、信楽町北部の水田下から宮跡関連の重要な遺構や遺物が次々と発見されました。さらに平成12年(2000)には、最も北に位置する宮町地区で大規模な宮殿建物跡が見つかったことで、紫香楽宮の様子が明らかになりました。

▲宮町遺跡中央区 点線部分は朝堂があったと推測される部分

▲紫香楽宮に荷が運ばれてきたことを証明する木簡。 右から「丹後国熊野郡」「参河国渥美郡」「尾張国山田郡」の文字が読みとれる

幻の都・紫香楽宮

幻の都・紫香楽宮