日本最古の朝宮茶

日本五大銘茶に数えられる「朝宮茶」は、約1200年前に最澄が中国より茶の実を持ち帰り、岩谷山(仙禅寺)に植えたのが起源とされています。厳しい自然条件と清浄な水や大気に育まれたお茶は香り高く、緑茶の最高峰とも言われる高い品質です。お茶としていただくのはもちろん、朝宮茶を使ったスイーツなどもおすすめです。

◇ お茶(煎茶)のおいしい入れ方 ◇

- 沸騰したお湯を茶碗に8分目ほど入れ70~80度に冷まします。

- 茶葉を入れた急須にお湯を注ぎ、約一分待ちます。

- 濃さが同じになるように、順番にお茶を回し注ぎ、最後の一滴まで出しきります。

※二煎目のときには、一煎目よりも熱めのお湯ですぐにさっと出します。

![]() 熱湯で入れると、アミノ酸の旨味より、タンニンの渋みが強く出てしまいます。お湯はぬるめで。

熱湯で入れると、アミノ酸の旨味より、タンニンの渋みが強く出てしまいます。お湯はぬるめで。

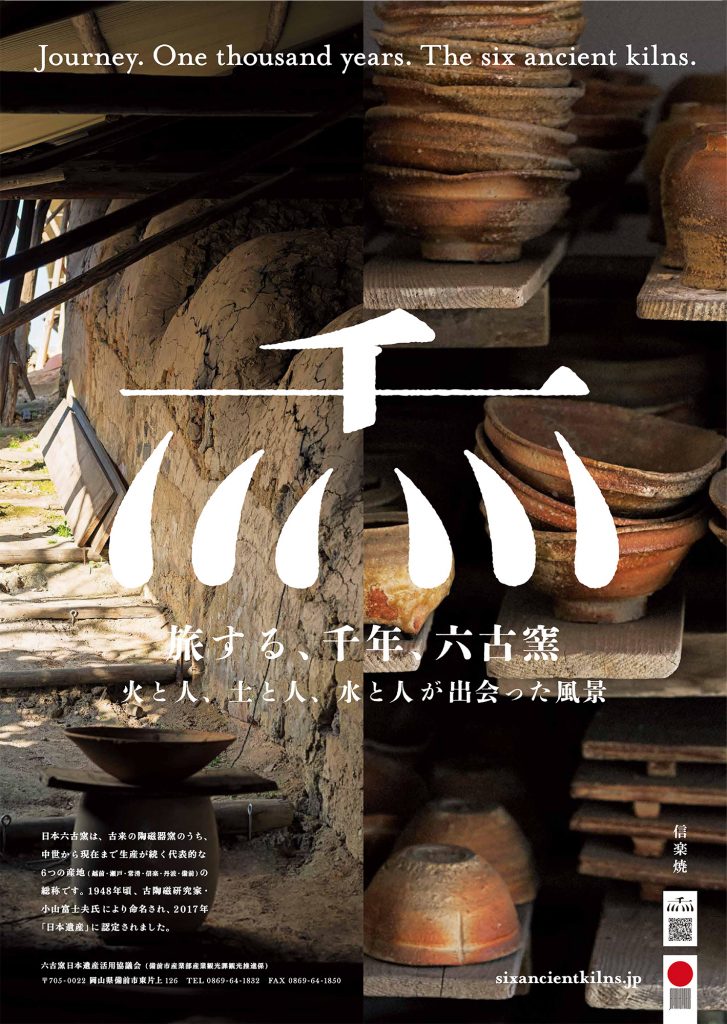

日本六古窯とは?

中世から現在まで生産が続く代表的な6つの焼きもの産地(越前・瀬戸・常滑・信楽・丹波・備前)の総称です。昭和23年(1948)ごろ古陶磁研究家・小山冨士夫氏により命名され、平成29年(2017)「日本遺産」に認定されました。

豊かな良質の原料に恵まれた信楽では、中世(13世紀ごろ)から現在に至るまで、独自の進化を遂げながら焼きものづくりが続いています。

日本遺産(Japan Heritage)認定

「旅する、千年、六古窯 ‐火と人、土と人、水と人とが出会った風景‐」

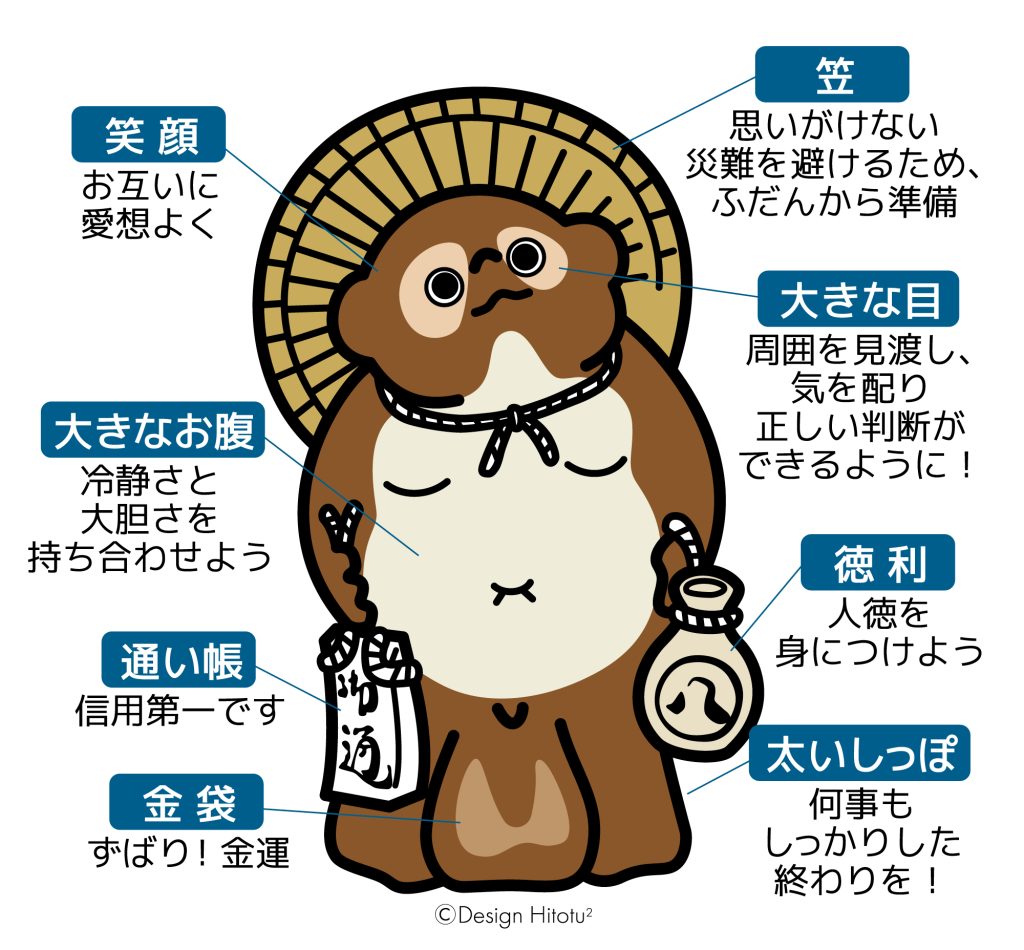

八相縁起って何?

信楽でどこへ行っても出会うのが、狸の焼き物。

なんとなく憎めないこの姿かたちは「八相縁起」と呼ばれる縁起を表しています。

「信楽=狸」というイメージは、昭和26年、昭和天皇が信楽に行幸された際、日の丸の旗を持たせた信楽たぬきを沿道に並べて歓迎しました。その光景を目にした昭和天皇が歌を詠まれたことが全国に報道され、定着したと言われています。

幻の都・紫香楽宮

奈良時代中頃は、「天平文化」とよばれる国際色豊かな文化が華ひらいた時代です。同時に、天災や疫病、政争等で社会が不安定な時代でもありました。

紫香楽宮(しがらきのみや)は、今から約1280年前の天平14年(742)に恭仁宮(くにきゅう:京都府木津川市に所在)の離宮として造営が始まり、人々の平和を願う大仏を造立するための「甲賀寺(こうかでら)」が造営されました。

さらに天平17年(745)には、離宮から実質的に首都とされましたが、急激な社会変化は、放火の頻発を招くと共に大地震の発生が契機となって、天皇は紫香楽宮を離れ、その所在もいつしか人々の記憶から消え去りました。

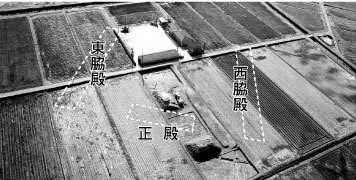

昭和59年(1984)からの40回以上の発掘調査によって、信楽町北部の水田下から宮跡関連の重要な遺構や遺物が次々と発見されました。さらに平成12年(2000)には、最も北に位置する宮町地区で大規模な宮殿建物跡が見つかったことで、紫香楽宮の様子が明らかになりました。

▲宮町遺跡中央区 点線部分は朝堂があったと推測される部分

▲紫香楽宮に荷が運ばれてきたことを証明する木簡。 右から「丹後国熊野郡」「参河国渥美郡」「尾張国山田郡」の文字が読みとれる